(一)行业概述

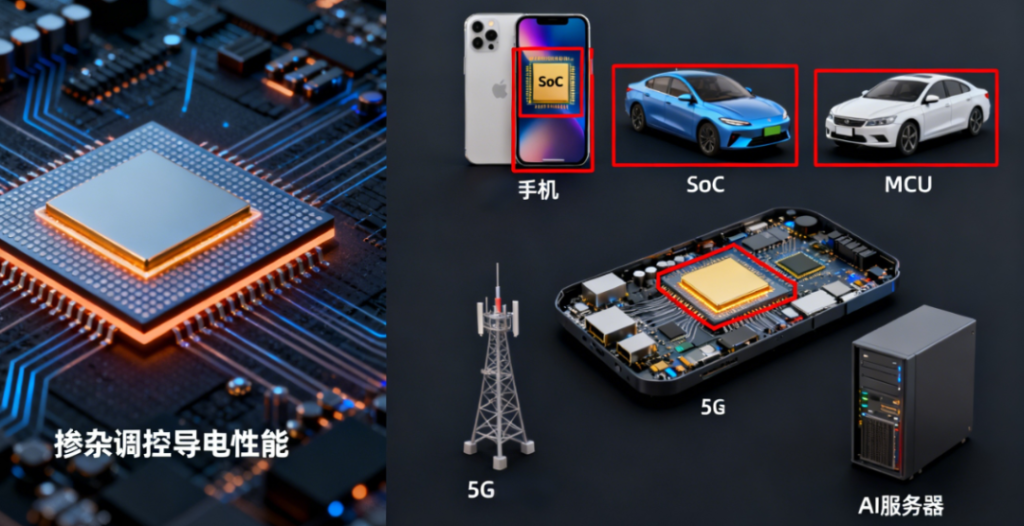

半导体是一种导电能力介于导体(如铜、铝)与绝缘体(如玻璃、塑料)之间的材料,其导电性能可通过掺杂、温度、光照等方式精准调控,这一核心特性使其成为电子信息产业的 “基石”。从技术本质来看,半导体通过构建微小的晶体管电路,实现电信号的处理、存储与传输,是所有电子设备的 “心脏”—— 小到智能手机、智能手表,大到 5G 基站、新能源汽车、人工智能服务器,均依赖半导体芯片实现核心功能。

![图片[1]-一天吃透一条产业链:半导体-慧读报告](https://www.058ai.com/wp-content/uploads/2025/10/frc-fca63cad5fb928ef76db417e37c3eddc.png)

从产业属性来看,半导体行业具有技术壁垒高、资金密集、周期长、产业链协同紧密四大特征:技术上,先进制程芯片的研发需突破物理极限(如 2nm 制程晶体管尺寸接近原子级别);资金上,单座 12 英寸先进制程晶圆厂投资超百亿美元;周期上,一款芯片从设计到量产需 2-3 年;协同上,上游材料设备、中游制造、下游应用环环相扣,任一环节断链均可能影响全产业运转。

(二)半导体行业市场规模

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据,2024 年全球半导体市场规模达 5735 亿美元,同比增长 8.5%,结束了 2022-2023 年的短期调整,重回增长轨道。从区域分布看,亚洲是全球半导体核心市场,占比超 65%,其中中国(含中国台湾)贡献 32%、韩国 15%、日本 8%;北美(以美国为主)占比 24%,欧洲占比 8%,其他地区占比 3%。

从细分领域看,市场结构呈现 “应用驱动分化” 特征:

- 集成电路(占比 85%):是半导体市场的核心,2024 年规模达 4875 亿美元。其中,存储芯片(DRAM、NAND Flash)受益于 AI 服务器需求,规模同比增长 12% 至 1180 亿美元;逻辑芯片(含 AI 芯片)因大模型训练需求爆发,规模同比增长 15% 至 2250 亿美元;模拟芯片(用于电源管理、信号处理)保持稳健增长,规模达 890 亿美元,汽车电子是主要驱动力。

- 分立器件(占比 7%):2024 年规模达 401 亿美元,功率半导体(如 IGBT、SiC)因新能源汽车、光伏逆变器需求,同比增长 18%,成为分立器件增长核心。

- 光电子(占比 6%):2024 年规模达 344 亿美元,光芯片(用于数据中心光通信)受益于算力网络建设,同比增长 10%。

- 传感器(占比 2%):2024 年规模达 115 亿美元,汽车传感器(如激光雷达、毫米波雷达)因自动驾驶渗透率提升,同比增长 22%。

从中国市场看,2024 年中国半导体市场规模达 1.6 万亿元人民币(约 2250 亿美元),占全球 39%,是全球最大的半导体消费国。但需注意,中国本土半导体企业产值仅占国内市场的 28%,先进制程芯片、高端设备材料仍依赖进口,进口替代空间广阔。

二、半导体产业链图谱

![图片[2]-一天吃透一条产业链:半导体-慧读报告](https://www.058ai.com/wp-content/uploads/2025/10/frc-45afe13ebdd2c37a1e5c67e576bff75c.png)

三、半导体产业链介绍与对应企业

(一)上游支撑环节:产业 “基石”,技术垄断性强

上游是半导体产业链的 “供给端”,决定中游制造的技术上限与成本,全球市场长期被美、日、荷等国企业主导,国内企业正加速进口替代。

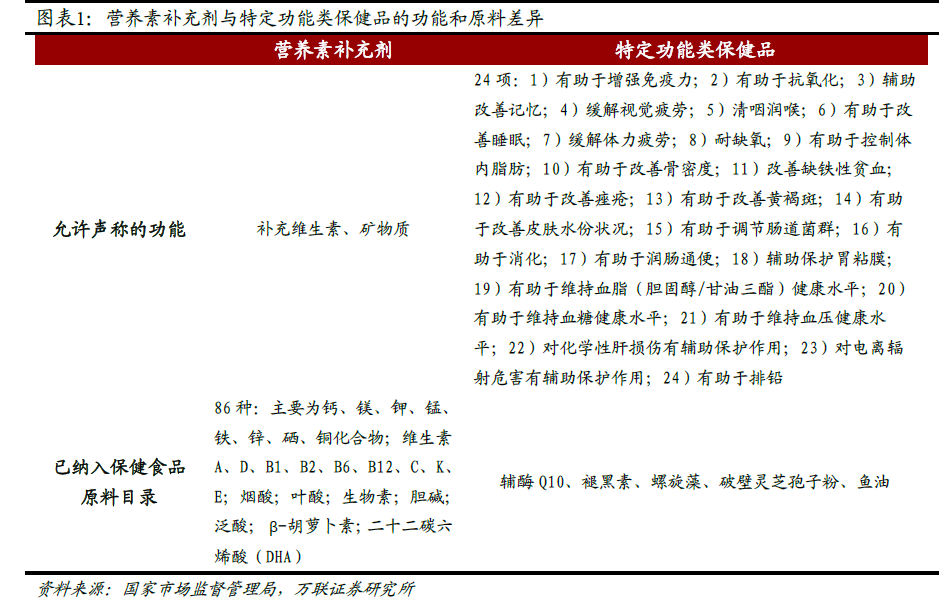

1. 半导体材料:芯片制造的 “粮食”

- 核心品类与作用:硅片(占材料成本 32%,芯片基底)、光刻胶(占 6%,光刻环节成像)、特种气体(占 13%,工艺环境与反应介质)、靶材(占 5%,薄膜沉积原料)、湿电子化学品(占 8%,清洗与蚀刻)。

- 代表企业:

- 国际:信越化学(日本,硅片全球市占 27%)、JSR(日本,ArF 光刻胶市占 35%)、空气化工(美国,特种气体市占 22%)、霍尼韦尔(美国,湿电子化学品市占 18%)。

- 国内:沪硅产业(硅片,12 英寸量产,国内市占 25%)、容大感光(光刻胶,KrF 光刻胶量产)、金宏气体(特种气体,进入中芯国际供应链)、江丰电子(靶材,半导体用铝靶材全球市占 15%)。

2. 半导体设备:芯片制造的 “工具”

- 核心品类与作用:光刻机(占设备投资 30%,定义制程精度)、刻蚀机(占 15%,图案转移)、薄膜沉积设备(PVD/CVD,占 20%,形成电路层)、离子注入机(占 8%,掺杂调控导电性能)。

- 代表企业:

- 国际:ASML(荷兰,EUV 光刻机全球垄断,7nm 及以下制程必备)、应用材料(美国,薄膜沉积设备市占 38%)、东京电子(日本,刻蚀机市占 28%)、泛林半导体(美国,离子注入机市占 35%)。

- 国内:中微公司(刻蚀机,14nm 量产,7nm 验证通过)、北方华创(薄膜沉积 + 刻蚀 + 清洗,28nm 全流程设备覆盖)、上海微电子(DUV 光刻机,90nm 量产,28nm 研发中)。

3. EDA 工具:芯片设计的 “软件”

- 核心品类与作用:前端设计(架构与逻辑设计)、中端设计(布局布线)、后端验证(功能与性能测试),全流程工具缺一不可,是芯片设计的 “命脉”。

- 代表企业:

- 国际:Synopsys(美国,全流程工具,全球市占 32%)、Cadence(美国,模拟电路设计工具市占 40%)、Mentor(美国,后端验证工具市占 25%,已被西门子收购)。

- 国内:华大九天(模拟电路全流程工具,国内市占 18%)、概伦电子(电路仿真与良率分析,进入台积电供应链)、广立微(芯片测试工具,国内市占 12%)。

(二)中游制造环节:产业 “核心”,技术壁垒最高

中游是 “设计 – 制造 – 封测” 的核心,将上游资源转化为芯片产品,技术密集度与资本密集度最高。

1. 芯片设计:定义芯片 “功能”

- 核心流程:市场需求分析→架构设计(如 ARM、RISC-V)→电路设计(EDA 工具)→仿真验证→tape-out(交付晶圆厂)。

- 代表企业:

- 国际:高通(美国,手机 SoC 市占 38%,5G 基带市占 45%)、英伟达(美国,AI GPU 市占 80%,数据中心芯片龙头)、英特尔(美国,x86 服务器 CPU 市占 90%)、博通(美国,射频芯片市占 28%)。

- 国内:华为海思(麒麟 SoC、昇腾 AI 芯片、鲲鹏服务器芯片)、中芯国际(设计服务,配套制造)、紫光展锐(手机基带芯片,全球市占 12%)、寒武纪(AI 芯片,思元系列用于边缘计算)。

2. 晶圆制造:实现芯片 “物理形态”

- 核心流程:晶圆清洗→光刻→刻蚀→薄膜沉积→离子注入→退火→重复上述步骤(300 + 道工序)→晶圆检测。

- 代表企业:

- 国际:台积电(中国台湾,晶圆代工市占 56%,3nm 量产,2nm 研发中)、三星(韩国,代工市占 13%,3nm 量产,存储芯片市占 34%)、英特尔(美国,代工市占 9%,10nm 量产)。

- 国内:中芯国际(14nm 量产,28nm 成熟制程产能全球前三)、华虹半导体(特色工艺,功率器件 / 图像传感器芯片代工市占国内 20%)、长江存储(NAND Flash 存储芯片,128 层量产,全球市占 5%)。

3. 封装测试:保障芯片 “质量与应用”

- 核心流程:晶圆切割→芯片粘贴→引线键合(或倒装焊)→封装成型→测试(功能 / 性能 / 可靠性)→分拣。

- 代表企业:

- 国际:日月光(中国台湾,封测市占 23%,先进封装 Chiplet 技术领先)、安靠(美国,封测市占 15%,汽车电子封测龙头)。

- 国内:长电科技(封测市占全球 13%,Chiplet 封装量产)、通富微电(AMD CPU 封测主力,全球市占 8%)、华天科技(特色封装,MEMS 传感器封测国内市占 25%)。

(三)下游应用环节:产业 “需求端”,驱动技术迭代

下游是半导体的 “消费端”,需求变化直接影响上游与中游的技术方向,2024 年各应用领域占比:消费电子 35%、汽车电子 22%、人工智能 18%、通信 12%、物联网 8%、其他 5%。

1. 消费电子:最大应用领域

- 核心芯片需求:手机 SoC、射频芯片、存储芯片(DRAM/NAND)、屏幕驱动芯片。

- 代表企业:苹果(美国,iPhone 用 A 系列芯片 + 高通基带,年采购半导体超 500 亿美元)、华为(中国,手机用麒麟芯片 + 海思射频芯片)、小米(中国,IoT 设备用 MCU + 传感器,年采购半导体超 150 亿美元)。

2. 汽车电子:增长最快领域

- 核心芯片需求:车规 MCU(占汽车半导体成本 20%)、功率半导体(IGBT/SiC,占 18%)、自动驾驶芯片(占 15%)、传感器(激光雷达 / 毫米波雷达,占 12%)。

- 代表企业:特斯拉(美国,自研 HW4.0 自动驾驶芯片,SiC 功率器件用量全球第一)、比亚迪(中国,自研 IGBT 芯片,车规 MCU 量产)、博世(德国,汽车传感器全球市占 28%)、英飞凌(德国,车规 IGBT 市占 35%)。

3. 人工智能:最高附加值领域

- 核心芯片需求:AI 训练芯片(GPU/TPU)、AI 推理芯片(ASIC/FPGA)、高速互联芯片(光芯片)。

- 代表企业:英伟达(美国,H100 GPU 垄断 AI 训练市场,市占 80%)、AMD(美国,MI300 GPU 市占 15%)、谷歌(美国,TPU 芯片用于自身大模型)、华为(中国,昇腾 910B AI 芯片,国内训练场景市占 25%)。

4. 其他应用(通信 / 物联网 / 新能源)

- 通信:华为(5G 基站用射频芯片 + 基带芯片)、爱立信(瑞典,5G 基站用处理器芯片);

- 物联网:高通(物联网 MCU 芯片,全球市占 22%)、乐鑫科技(国内 WiFi MCU 市占 30%);

- 新能源:阳光电源(光伏逆变器用 IGBT,国内市占 35%)、宁德时代(储能 BMS 用 MCU,自研 + 采购)。

四、半导体未来发展预测

(一)技术趋势:向 “极限” 与 “多元” 并行

- 先进制程持续突破,但增速放缓:2025 年 3nm 制程将实现规模化量产(台积电 / 三星),2027 年 2nm 制程进入风险量产,2030 年 1nm 制程可能突破物理极限(需引入 GAA 晶体管、量子隧穿效应调控技术)。但先进制程成本呈指数级增长,单座 1nm 晶圆厂投资或超 300 亿美元,仅少数企业(台积电 / 三星 / 英特尔)能承担。

- Chiplet(芯粒)成为 “破局关键”:通过将不同功能、不同制程的芯片 “拼接”,实现 “先进制程 + 成熟制程” 的混合架构,降低研发成本(较全先进制程降 40%)、提升灵活性。预计 2027 年全球 Chiplet 市场规模达 450 亿美元,2030 年超 1000 亿美元,台积电、长电科技等企业将主导技术标准。

- 第三代半导体加速渗透:以 SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)为代表的第三代半导体,具有耐高温、高频、低损耗特性,适合新能源汽车、5G 通信、储能场景。预计 2025 年全球第三代半导体市场规模达 150 亿美元,2030 年超 500 亿美元,其中 SiC 在新能源汽车主逆变器的渗透率将从 2024 年的 15% 提升至 2030 年的 50%。

(二)市场趋势:“AI + 汽车” 双轮驱动增长

- AI 芯片成最大增长引擎:随着大模型训练、自动驾驶、边缘计算需求爆发,2025 年全球 AI 芯片市场规模将达 1100 亿美元,2030 年超 4000 亿美元,年复合增长率 30%。其中,AI 训练芯片(GPU/TPU)因算力需求,单价将从 2024 年的 2 万美元 / 颗提升至 2030 年的 5 万美元 / 颗;AI 推理芯片(ASIC)因边缘端需求,出货量将增长 10 倍。

- 汽车半导体需求翻倍:2025 年全球汽车半导体市场规模将达 800 亿美元,2030 年超 1500 亿美元,年复合增长率 13%。驱动因素:一是新能源汽车渗透率提升(2030 年全球超 50%),单车半导体成本从传统燃油车的 500 美元提升至电动车的 1500 美元;二是自动驾驶级别提升(L3 及以上),单车传感器数量从 L2 的 10 个增至 L4 的 30 个,自动驾驶芯片成本占比超 20%。

- 存储芯片周期性复苏:2025 年全球存储芯片市场规模将达 1500 亿美元,2030 年超 2200 亿美元,AI 服务器是核心需求(单台 AI 服务器 DRAM 用量是普通服务器的 8 倍,NAND 用量是 5 倍)。预计 2026 年 DDR5 DRAM 渗透率超 50%,2028 年 3D NAND 堆叠层数突破 600 层。

(三)竞争趋势:“全球化 + 区域化” 并存

- 全球技术垄断格局短期难变:在 EUV 光刻机、高端 EDA 工具、先进制程晶圆制造领域,ASML、Synopsys、台积电等企业仍将主导,2030 年前难以出现替代者。但国内企业在成熟制程(28nm 及以上)、中低端设备材料领域的进口替代将加速,2030 年国内半导体自给率有望从 2024 年的 28% 提升至 50%。

- 区域化供应链逐步形成:美国通过《芯片与科学法案》(补贴 520 亿美元)、欧盟通过《芯片法案》(补贴 430 亿欧元)、中国通过 “大基金”(三期规模超 3000 亿元),推动本土半导体产业发展,形成 “北美 – 欧洲 – 亚洲” 三大区域供应链。但全球化协作仍不可替代,如台积电在美、日建厂,三星在德州建厂,国内企业也需采购国际设备材料(如 DUV 光刻机)。

- 新兴技术赛道机遇凸显:RISC-V 架构(开源、低成本,适合物联网 / AIoT)、量子芯片(突破经典芯片物理极限,适合密码学 / 材料模拟)、存算一体芯片(解决 “内存墙” 问题,适合 AI 推理)等新兴领域,可能成为后发企业 “换道超车” 的机会。预计 2030 年全球 RISC-V 芯片市场规模达 250 亿美元,量子芯片进入原型机商用阶段。

-

五、总结分析

(一)产业链核心逻辑:“上游定上限、中游定能力、下游定需求”

(二)中国半导体产业:“机遇与挑战并存,进口替代是主线”

(三)未来投资与关注方向

(四)全球产业展望:“区域化不代表脱钩,协作仍是主流”

尽管美国、欧盟、中国均推动本土供应链建设,但半导体产业链的复杂性(如一颗芯片需 50 多个国家协作)决定 “脱钩” 不现实:ASML 需中国市场(占其营收 15%),台积电需美国客户(苹果、英伟达占其营收 40%),国内企业需国际设备材料(如上海微电子 DUV 光刻机依赖德国蔡司镜头)。未来全球供应链将呈现 “区域化协作” 格局 —— 北美主导 EDA/AI 芯片、欧洲主导设备 / 汽车半导体、亚洲主导制造 / 应用,各区域通过 “技术互补 + 市场互换” 实现共赢,这也为中国半导体企业提供 “在协作中突破” 的战略空间。

- 设备材料端:28nm 及以上设备(北方华创、盛美上海)、半导体靶材(江丰电子、有研新材)、光刻胶(容大感光、彤程新材),这些领域国内企业已进入主流供应链(如中芯国际、华虹半导体),进口替代进入 “从 10% 到 30%” 的加速期,业绩弹性显著。

-

- 需求端:AI 推理芯片(寒武纪、地平线)、车规 MCU(中颖电子、复旦微电)、储能功率半导体(斯达半导、士兰微),这些领域受益于 “AI 普惠化”“新能源汽车渗透率提升”“储能装机增长”,需求确定性强;

-

- 技术端:Chiplet 封装(长电科技、通富微电)、第三代半导体(天岳先进、三安光电)、RISC-V 架构(平头哥、芯原股份),这些领域技术壁垒相对较低,且符合全球技术趋势,是国内企业 “换道超车” 关键;

-

- 挑战:高端技术壁垒 + 国际竞争加剧:EUV 光刻机、高端 EDA 工具等 “硬骨头” 短期难以突破,美国对华半导体设备出口限制(如 14nm 以下设备)进一步压缩先进制程发展空间;同时,三星、英特尔加速扩产(如三星德州 3nm 工厂),国内企业需在成本控制(如 28nm 制程良率提升至 95% 以上)、客户绑定(如与国内车企合作车规芯片)上建立优势。

-

- 机遇:全球最大消费市场 + 政策强力支持:中国占全球半导体消费 39%,为本土企业提供广阔验证场景;“大基金” 三期、地方产业基金合计规模超 5000 亿元,重点支持设备材料、先进封装等环节,2030 年成熟制程自给率有望达 70%,基本实现 “自主可控”。

-

- 下游需求驱动产业技术迭代:AI 与汽车电子成为双增长引擎,2030 年两者合计贡献半导体市场 45% 增量(AI 芯片 30%、汽车半导体 15%);消费电子虽仍是最大应用,但增速放缓(5% 左右),需通过 “AIoT 融合”(如智能穿戴 + 健康监测)挖掘新需求;通信与新能源领域则依托 5G 基站建设、储能装机增长保持稳健增长(8%-10%)。

-

- 中游制造能力决定产业竞争力:晶圆制造是产业链 “卡脖子” 核心,台积电 56% 的代工市占率与 3nm 制程优势形成技术壁垒;国内中芯国际 14nm 量产实现 “从 0 到 1”,但先进制程(7nm 及以下)受设备限制进展缓慢,未来需依托特色工艺(如功率器件、图像传感器)构建差异化竞争力,同时通过 Chiplet 封装 “绕道” 先进制程限制。

-

- 上游垄断性决定产业安全边际:硅片、光刻机、EDA 等关键环节国际市占率超 90%,国内企业虽在成熟领域(如 12 英寸硅片、28nm 刻蚀机)取得突破,但高端产品仍依赖进口,短期需通过 “成熟制程自主 + 高端环节合作” 保障供应链稳定,长期需加大基础研究投入(如光刻胶树脂材料、EUV 光源)。

![图片[3]-一天吃透一条产业链:半导体-慧读报告](https://www.058ai.com/wp-content/uploads/2025/10/frc-8ef50a829deb76f78e83335c49cf4517.png)

![图片[4]-一天吃透一条产业链:半导体-慧读报告](https://www.058ai.com/wp-content/uploads/2025/10/frc-41e33af51c019c2d0725a4834540d90f.png)

![图片[5]-一天吃透一条产业链:半导体-慧读报告](https://www.058ai.com/wp-content/uploads/2025/10/frc-f3513b9505fde1c4e7f3b60acd62ab6e.png)

![图片[6]-一天吃透一条产业链:半导体-慧读报告](https://www.058ai.com/wp-content/uploads/2025/10/frc-afd3c2741de33e2ff45aed6cb7083155.jpeg)

暂无评论内容